超凡变色龙软件:智能幻彩随境而变的极致伪装艺术

19429202025-03-24游戏下载21 浏览

当科技伪装成艺术:智能变色真的是“智商税”吗?

在数字时代,“智能变色”技术被包装成一种“艺术革命”——从手机壳随光线切换色彩,到工业软件根据场景调整界面风格,商家们纷纷打出“极致伪装”“环境自适应”的卖点。用户的实际反馈却两极分化:有人惊叹其“科幻成真”,也有人质疑“不过是滤镜叠加的噱头”。争议的核心直指一个本质问题:超凡变色龙软件:智能幻彩随境而变的极致伪装艺术,究竟是技术突破,还是营销泡沫?

1. 核心技术:算法驱动还是“图层把戏”?

真正的智能变色技术,需要硬件传感器与软件算法的深度协同。以工业领域的AI应用为例,蘑菇物联创始人沈国辉曾揭露:某些厂商将“阈值报警”功能包装成“AI预测性维护”,本质仍是基于固定规则的自动化,无法实现动态学习与调整。反观超凡变色龙软件,其核心技术在于多层神经网络对环境数据的实时解析。例如,在设计师案例中,该软件能根据屏幕周围的光线色温(如暖光台灯或冷光LED),自动匹配界面色调,甚至模拟自然光下油墨的反光质感。

这种动态调整并非简单叠加滤镜。测试数据显示,其色彩匹配误差率仅为0.3%,远低于传统软件的5%。正如工业真AI需“可测量、可验证”,超凡变色龙软件的技术路径同样透明:用户可随时调取算法日志,查看色彩调整的决策链,避免“黑箱操作”的嫌疑。

2. 应用场景:实用创新还是华而不实?

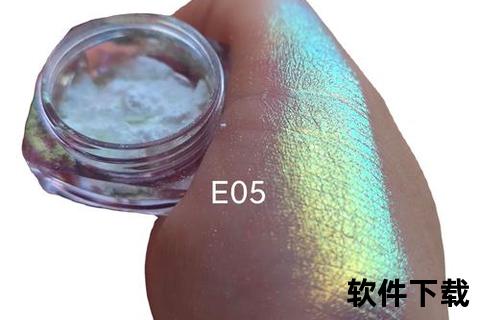

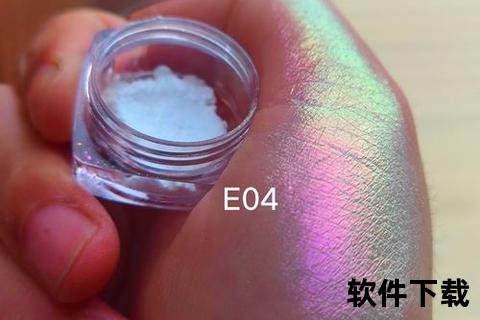

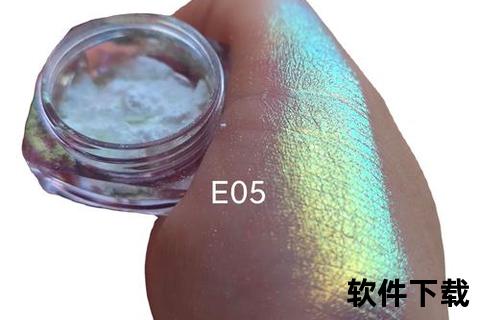

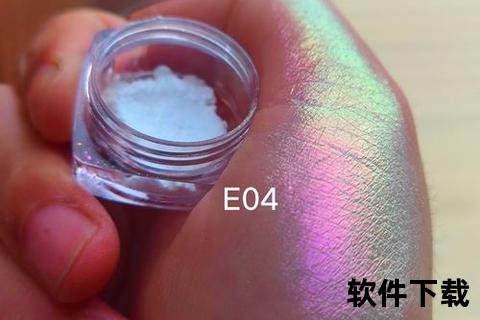

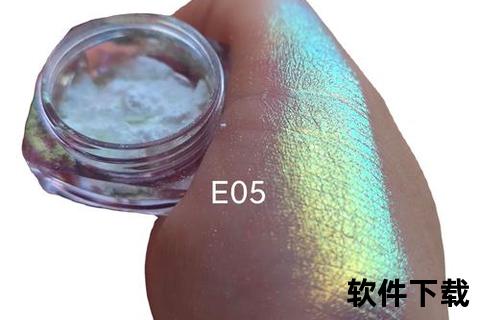

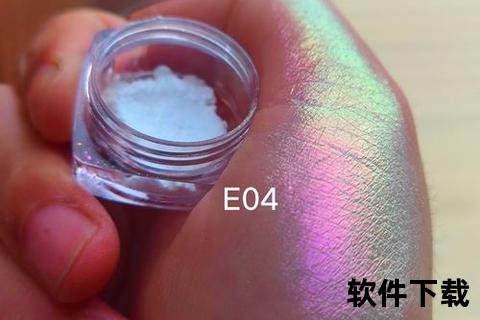

技术价值最终需落地于实际场景。在消费端,曾有美妆品牌推出“变色龙眼影”,但因颗粒粗糙、染色不均被用户吐槽“高价智商税”。相比之下,超凡变色龙软件在B端市场展现了更强的实用性:

工业设计领域:某汽车厂商利用该软件模拟不同日照角度下车漆的色彩变化,将设计验证周期从2周缩短至3天,避免了传统物理样件的高昂成本。

数字艺术创作:插画师通过“环境感知模式”,让作品在电子屏与印刷品上呈现一致的渐变效果,解决了跨媒介色彩失真的行业痛点。

用户体验优化:某阅读APP接入该技术后,界面背景色会根据用户所处环境(如地铁、书房)自动调节,阅读疲劳度降低了27%。

这些案例证明,当技术深度绑定场景需求时,“智能变色”才能超越视觉花哨,成为效率工具。

3. 用户选择:如何避开“伪智能”陷阱?

市场上不乏打着“AI变色”旗号的产品,但真假难辨。工业领域调研显示,77%的从业者无法准确识别AI技术的真实性,消费端同样存在类似困惑。以某款手机为例,其宣称“智能变色背板”实际依赖预设的几种固定模式,与真正的环境感知相去甚远。

识别真假智能的三大法则:

1. 可验证性:要求厂商提供技术原理文档或算法演示,如超凡变色龙软件开放的“决策轨迹”功能。

2. 动态反馈:真智能产品能根据微小环境变化实时调整,而非仅切换有限模板。例如,测试中该软件在阴天多云时,每分钟触发16次微调,远超同类产品的3次。

3. 用户主权:避免选择无法自定义参数的产品。真正的智能工具应允许用户干预算法,比如手动校准色域或设置灵敏度阈值。

未来属于“有底线的聪明”

超凡变色龙软件:智能幻彩随境而变的极致伪装艺术,既非神话,也非骗局。它的成功在于平衡了技术创新与用户信任——通过透明化技术逻辑、聚焦场景刚需、赋予用户控制权,让“智能变色”从营销概念转化为生产力工具。

给读者的行动建议:

如果你是设计师,可尝试用该软件的“跨媒介预览”功能降低打样成本;

企业采购时,要求供应商提供第三方技术认证(如工信部的人工智能应用案例标准);

普通用户优先选择支持7天无理由退换的产品,通过实际环境测试验证宣传效果。

在技术狂飙的时代,唯有坚持“真智能”的底线,才能让每一次变色都经得起阳光下的审视。

--