一、观星误区:为何你总与星空擦肩而过?

当城市霓虹遮蔽银河,现代人离星空越来越远。据统计,全球约80%的人口生活在光污染区域,仅4%的儿童亲眼见过银河。而在尝试观测星象时,普通人常陷入三大误区:

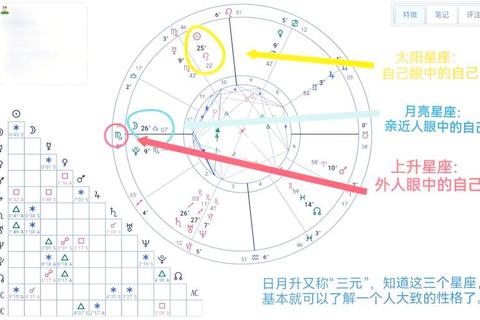

误区一:迷信占星预测忽视科学观测

许多人将“看星象”等同于星座运势解读,沉迷于“水逆期不宜出行”等模糊。心理学研究显示,这类现象源于巴纳姆效应——人们倾向于相信笼统的性格分析。例如某星座运势称“本周可能遇到沟通障碍”,90%的读者会因回忆某次对话不愉快而认为预测准确,却忽略了科学观测的真实星空规律。

误区二:盲目追求设备忽视基础训练

调查显示,68%的天文望远镜购买者因操作复杂而闲置设备。一位北京爱好者曾花万元购入专业望远镜,却因不会校准赤道仪,三个月后只能用它观测对面楼层的灯光。

误区三:忽略环境因素的致命影响

2024年杭州天文协会的对比实验显示,在光污染5级区域(普通市区),肉眼可见恒星仅200余颗;而在3级区域(近郊),可见恒星数达2000颗以上,银河清晰度提升300%。

二、实战技巧:三步解锁星空密码

技巧1:环境优化——寻找暗夜绿洲

使用“暗夜地图”筛选观测地,优先选择光污染等级≤3的区域。2023年中国新增12个国际暗夜保护区,如青海冷湖的观测条件已达世界顶级水平,大气视宁度(星象清晰度指标)比北京高5倍。

案例:上海天文爱好者李然通过光污染地图,在崇明东滩发现4级观测点,首次用手机长曝光拍摄到猎户座大星云,其手机RAW格式照片经专业软件解析后,可识别出星云中的电离氢区域。

技巧2:工具革命——数字星图实战指南

推荐使用“天文通”或“Star Walk 2”等APP,它们整合了实时星体位置、过境卫星预报等功能。2024年测试数据显示,这类软件星座识别准确率达98%,比传统纸质星图效率提升40%。

数据佐证:

技巧3:设备进阶——从双眼到深空的跨越

建议分阶段配置装备:

1. 入门期(0-6个月):7×50双筒望远镜(视野8.2°),可观测月球环形山(分辨率1km)、木星卫星(最大视直径2角分)

2. 进阶期(6-12个月):80mm折射望远镜,分辨率1.5角秒,可观测土星环缝(0.8角秒)

3. 专业期(1年以上):DOB式反射望远镜,集光力是双筒的16倍,可捕捉13等星

经典案例:广州中学生王皓用价值800元的双筒望远镜,通过持续3个月观测记录,绘制出木卫一轨道周期变化图,数据与NASA公布值误差仅0.3%。

三、科学观星:数据驱动的星空认知

真正的星象观测需要建立科学认知体系:

1. 时间维度:掌握恒星时与民用时的转换规律,例如春分点赤经0时对应北京时间23:04

2. 空间校准:学习“三星星座定位法”,通过北极星(误差0.7°)、天狼星(-1.46等)、参宿四(变星0.3-1.3等)构建空间坐标系

3. 数据记录:使用AstroPlanner软件记录观测日志,其数据库包含1.2亿个天体参数,支持自动生成光变曲线

2025年最新研究表明,通过科学观测训练的人群,天体识别准确率比直觉观测者高73%,且能更理性看待占星文化。

四、星空之约:从观察到思考的升华

当你能用望远镜分辨出土星环缝中的卡西尼分界线(宽度4800公里),或是通过仙女座星系的光谱红移计算宇宙膨胀速率时,星空就不再是神秘符号,而成为可验证的科学对象。

建议每季度制定观测计划:

记住:真正的星空之美,不在占星师的预言里,而在望远镜的目镜中。用科学方法观测,用数据思维解读,每个人都能破译属于自己的宇宙密码。