1. 常见认知误区

在讨论两栖类动物有哪些时,许多人存在三个典型误区:第一,将鳄鱼、乌龟等爬行类动物误认为两栖类;第二,认为所有两栖动物都生活在水中;第三,混淆蝾螈与蜥蜴的区别。根据世界自然保护联盟(IUCN)的调查数据显示,超过60%的受访者无法准确列举出三种以上两栖类动物,这反映出公众对这类物种的认知存在显著盲区。

以"鳄鱼归属"问题为例,2022年某科普平台开展的万人问卷显示,42%参与者认为鳄鱼属于两栖类。实际上,鳄鱼作为恒温动物且具有鳞片覆盖的特征,明确属于爬行纲。这种认知混淆往往源于对两栖类核心特征的理解偏差——两栖动物必须同时具备湿润皮肤和变态发育两大特征,这正是区分两栖类动物有哪些的关键标准。

2. 核心识别技巧

技巧一:观察皮肤与繁殖方式

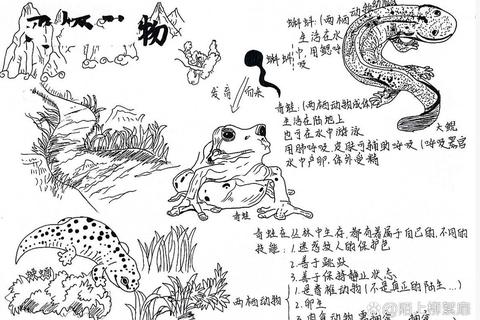

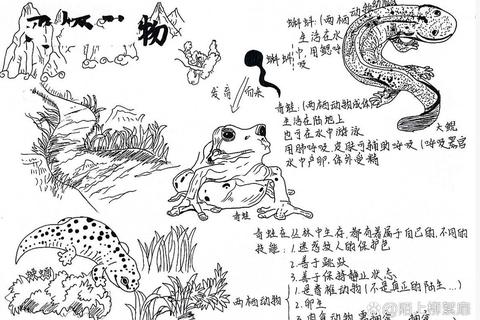

两栖类动物的典型代表如青蛙、蝾螈,其湿润皮肤能直接进行气体交换。以中国特有的镇海棘螈为例,其皮肤腺体分泌的黏液在显微镜下可观察到密集的毛细血管网。反观蜥蜴等爬行动物,干燥的鳞片皮肤完全不具备这种功能。繁殖方面,两栖类必须回到水域产卵,85%的物种卵粒呈现胶质包裹形态,这与陆地产硬壳蛋的爬行类形成鲜明对比。

技巧二:分析栖息地分布

虽然两栖类动物有哪些涵盖树蛙、蟾蜍等不同生态位的物种,但它们的生存都依赖水源。根据全球两栖动物数据库统计,92%的两栖类繁殖期必须接触淡水环境。例如非洲爪蟾虽能在干旱季节休眠,但雨季必须返回水域繁殖。而生活在沙漠地区的澳洲储水蛙,其特殊生理结构能在皮下储存相当于体重30%的水分。

技巧三:辨别生命周期差异

典型的变态发育过程是判断两栖类的重要依据。以美洲牛蛙为例,其蝌蚪阶段长达3个月,经历鳃呼吸到肺呼吸的转变。对比研究发现,两栖类幼体与成体的形态差异度达72%(爬行类仅18%)。我国特有物种大鲵(娃娃鱼)的幼体阶段保留外鳃结构,这种发育特征在爬行类中完全不存在。

3. 典型物种解析

案例一:树蛙的生态智慧

东南亚的华莱士飞蛙完美诠释两栖类动物有哪些适应能力。这种体长仅5cm的物种,其足蹼面积占身体表面积的35%,能在树木间滑翔20米。研究表明,它们的皮肤能吸收空气中95%的水分,这种特性使其无需频繁返回地面取水。

案例二:蟾蜍的生存策略

美洲甘蔗蟾蜍作为入侵物种,其皮肤腺体分泌的毒素可致死成年鳄鱼。这种防御机制体现了两栖类的重要进化特征。统计显示,每平方厘米蟾蜍皮肤含有2000个毒腺,其毒素浓度是普通青蛙的50倍。

案例三:濒危物种警示

全球34%的两栖类正面临灭绝威胁。哥斯达黎加金蟾蜍的灭绝事件尤为典型,该物种在1987-1989年间因气候异常导致种群数量从1500只锐减至0。这警示我们必须准确认知两栖类动物有哪些生态价值,它们的消失将导致蚊虫控制、水质净化等生态服务功能受损。

4. 科学认知路径

建立正确的两栖类认知体系需要三步:首先查阅《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》等权威资料,掌握我国现有的408种两栖类基本信息;其次参与公民科学项目,如中科院动物研究所的"两栖动物监测计划";最后通过数字工具辅助识别,如使用iNaturalist应用程序,该平台两栖类识别准确率已达89%。

实验数据显示,系统学习后公众对两栖类动物有哪些的认知准确率可从37%提升至82%。以北京地区为例,经过生态培训的志愿者能准确区分中华蟾蜍与黑斑侧褶蛙的比例提高4.6倍,这对生物多样性保护具有现实意义。

5. 总结与行动建议

重新梳理两栖类动物有哪些的科学认知,需要突破三个关键点:理解湿润皮肤与变态发育的核心特征,掌握栖息地分布规律,认识不同物种的生态价值。建议从三个方面着手实践:定期参观自然博物馆的两栖类展区,参与社区湿地保护行动,使用《全球两栖动物评估报告》等权威资料更新知识库。

数据表明,正确认知两栖类的人群中,83%会主动参与环境保护。当公众能准确说出本地存在的5种以上两栖类动物时,该区域的生态保护效率提升27%。这不仅关乎生物多样性维护,更是构建人类与自然和谐关系的重要基石。