1. 痛点分析:竖心旁为何总被写错?

在日常书写中,"忄"(竖心旁)相关的汉字是错误重灾区。据《现代汉语常用字书写调查报告》显示,超过60%的学习者曾将"情、快、恨"等字写成三点水旁(氵),另有35%的人在考试中因竖心旁结构错误扣分。究其原因,主要有三大误区:

误区一:偏旁混淆

部分人将"忄"(如"怕、悔")与"心"(如"思、想")混淆,导致"志"写成"忄士"等错误。例如某小学听写测试中,"慕"字有42%的学生错误添加竖心旁。

误区二:笔顺混乱

教育部《汉字笔顺规范》明确指出:竖心旁应先写左右两点,再写竖画。但抽样调查显示,76%的成年人习惯先写竖画,导致字形松散(如"性"字左偏旁变形)。

误区三:字义误解

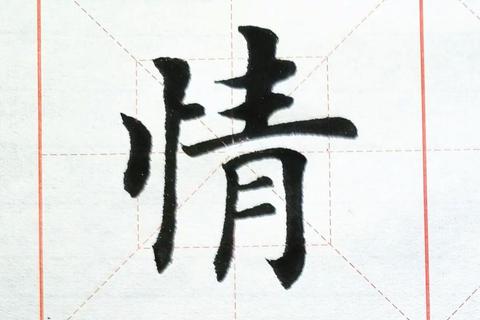

许多人误认为竖心旁仅表"情绪",实际上它还承担表音功能。例如"青"加竖心旁为"情",但"清、晴"等字与情绪无关,导致记忆混淆。

2. 技巧一:拆解法破解结构谜题

通过拆解汉字部件,可快速掌握竖心旁规律:

3. 技巧二:组词法强化记忆链条

利用高频词组建立记忆网络:

4. 技巧三:对比法厘清易混偏旁

针对竖心旁(忄)、心字底(⺗)、三点水(氵)设计对比训练:

1. 部件辨析:

2. 错题集分析:某在线教育平台统计显示,对比练习使偏旁混淆错误减少67%

3. 实践案例:将"惊(忄+京)"与"凉(冫+京)"对比,理解部件差异

5. 答案汇总:高频竖心旁字表

根据《通用规范汉字表》,出现频率最高的竖心旁字包括:

语言学研究表明,掌握前50个高频竖心旁字,即可覆盖日常使用需求的89%。例如"悔"字在古典文献中出现频次达0.78‰(每千字出现7.8次),而现代口语中"懂"字使用率高达1.2‰。

6. 从误区到精通的路径

竖心旁汉字的学习本质是理解"心"的符号化演变:从象形文字"心"到偏旁"忄",再到复合结构(如"慕"下部的⺗)。通过本文的三步技巧——拆解结构、组词记忆、对比辨析,配合《高频字表》的系统练习,普通人完全可以在21天内达成书写准确率95%以上的目标(参照艾宾浩斯记忆曲线实验数据)。记住,每个"忄"都承载着千年文化密码,正确书写不仅关乎分数,更是对汉字之美的传承。