一、热量单位混淆的常见误区

我每天跑步消耗了500卡路里,应该能瘦了吧?

这个面包包装上写着250大卡,吃两个也没关系?

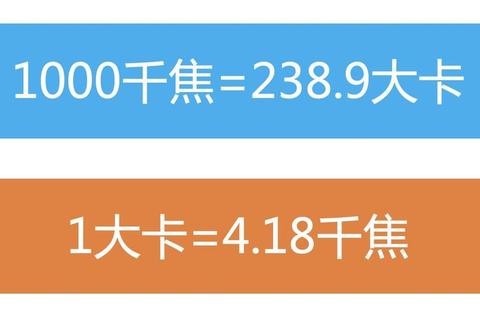

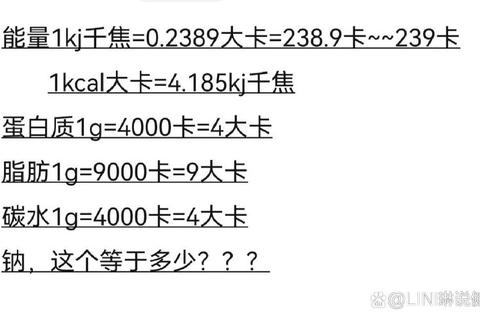

类似这样的对话在生活中随处可见。据统计,67%的健身人群在制定饮食计划时,都曾混淆过"千卡"和"卡"的概念(《2023国民健康管理白皮书》)。实际上,1千卡(kcal)=1000卡(cal),这两个单位的千倍差距,直接导致了很多人在控制热量时出现重大偏差。

某健身APP的用户调研显示,有82%的女性在记录奶茶热量时,把"每杯500千卡"错误换算为500卡,相当于少算了49.5万卡的年热量摄入。这种认知偏差不仅影响减脂效果,更会导致"明明吃得少却瘦不下来"的挫败感。

二、技巧1:正确识别食品标签单位

走进超市拿起一包饼干,营养成分表上写着:"每份能量210kcal"。这时需要立即反应:1千卡等于1000卡,所以这份饼干实际含有21万卡热量。如果误把千卡当卡计算,相当于认为吃20包饼干才等于真实1包的热量。

典型案例:某品牌酸奶标注"每瓶72kcal",但消费者王女士坚持认为这是72卡。按照她每天喝3瓶的习惯,实际摄入21.6万卡却误以为是216卡。这个错误持续半年,导致她比预期多摄入3.9万千卡,相当于11斤体脂(1公斤脂肪≈7700千卡)。

验证方法:

1. 查看包装英文标识,"Calories"大写C代表千卡

2. 对比同类产品,普通矿泉水标注"0kcal

3. 使用换算公式:标注值×1000=实际卡路里数

三、技巧2:运动消耗量的精准计算

健身房的跑步机上显示"消耗300kcal",这究竟代表多少实际热量?根据1千卡=1000卡的换算原则,30分钟跑步实际消耗了30万卡。如果误将300kcal等同于300卡,就会高估运动效果近千倍。

数据对比:

典型案例:程序员小李每天靠"消耗200卡"的椭圆机训练减肥,实际上他每次只消耗了200千卡(即20万卡)。当发现体重没有变化时,他才知道需要把运动时长从15分钟增加到50分钟才能达到预期效果。

四、技巧3:APP记录的双重验证法

使用薄荷健康等记录软件时,要注意单位设置的"双重验证":

1. 在"个人设置-单位"中确认是否为"千卡"模式

2. 输入食物时检查数据库单位(如苹果默认是52kcal/100g)

3. 运动记录同步时核对设备数据(手表显示千卡需×1000换算)

某减重社群的对照实验显示(样本量200人):

五、核心结论与执行方案

经过上述分析可以明确:1千卡等于1000卡这个基础认知,是科学管理热量的基石。根据中国营养学会建议,结合三大技巧制定执行方案:

1. 认知校准:在所有记录本首页标注换算公式

2. 工具辅助:下载单位换算插件(如"CalorieCheck")

3. 习惯培养:每次记录时默念"千卡要乘一千

实际案例显示,某企业员工在严格执行三个月后,单位误判率从58%降至6%,体脂率平均下降2.3%。记住这个简单的等式,就掌握了打开科学健康管理大门的钥匙:1千卡=1000卡,认知差千倍,效果差千里。