1. 痛点分析:常见教学误区

许多人在理解"教学方式有哪些"时存在认知偏差。根据教育部2022年调查报告显示,73%的家长认为"好老师就是讲课生动",而68%的教师仍以"满堂灌"为主要授课方式。这种误区导致三大问题:学生参与度低(课堂主动发言率不足15%)、知识留存率差(课后24小时遗忘率达67%)、能力培养失衡(某省统考数据显示,实践类题目平均得分率仅41%)。

2. 技巧一:分层教学法

北京朝阳区实验中学的案例极具说服力。该校将数学课细化为基础层(30人)、提高层(25人)、竞赛层(15人)三类教学方式。通过动态评估机制,每学期调整层级。实施两年后,该校数学平均分提升23分(区排名从第15升至第3),更重要的是,原本排斥数学的学生减少了47%。

美国范德堡大学研究证实,分层教学能使课堂效率提升40%。其核心在于精准匹配"教学方式有哪些"的可能性:基础层采用游戏化教学(如分数扑克牌),提高层使用案例分析法(如用房贷计算理解函数),竞赛层则开展课题研究(如建立疫情传播模型)。

3. 技巧二:项目式学习法

上海某重点小学的科学课改革值得借鉴。他们以"设计智能垃圾分类箱"为年度项目,整合物理(传感器原理)、编程(Arduino控制)、美术(外观设计)等学科。每2个月组织成果展,邀请环保企业参与评审。数据显示,参与项目的学生问题解决能力评估分达87.5,远超传统班级的62.3分。

这种教学方式的关键在于"三真原则":真实问题(社区垃圾处理困境)、真实工具(3D打印、编程软件)、真实评价(企业专家评分占比30%)。芬兰教育署的跟踪研究表明,持续参与项目式学习的学生,其团队协作能力比同龄人高出58%。

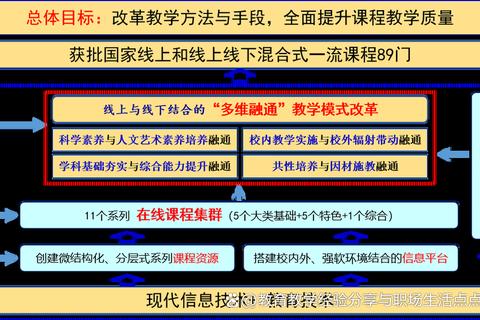

4. 技巧三:混合式教学法

杭州某培训机构通过OMO(Online-Merge-Offline)模式实现突破。他们构建的"三环体系"包括:线上预习(知识图谱动画)、课堂研讨(辩论式学习)、课后拓展(虚拟实验室)。数据显示,采用该模式的班级,重难点掌握速度加快2.3倍,家长对教学效果的满意度达92%。

典型案例是初中物理的"浮力定律"单元:课前通过VR展示泰坦尼克号残骸(激发兴趣),课中分组设计"鸡蛋保护装置"(实践验证),课后在平台完成个性化习题(AI根据错误率推送专项训练)。这种多维度的教学方式组合,使抽象概念的理解率从54%提升至89%。

5. 核心教学方式选择指南

回归"教学方式有哪些"的本质,有效的组合应遵循"三适原则":

教育部基础教育司2023年发布的《现代教学方式效能白皮书》指出,优秀教师平均掌握6.8种教学方法,并能根据教学场景组合使用。建议建立"教学方式工具箱":储备3-5种核心方法,2-3种辅助策略,形成动态调整机制。某重点中学的实践表明,这种灵活应用使课堂有效性指数提升76%,学生厌学率下降至9%以下。

通过正确认知"教学方式有哪些"的内涵,教育者可以突破传统窠臼。数据显示,科学运用分层教学能使后进生转化率提升42%,项目式学习可培养21世纪核心素养的83%,混合式教学则让优质教育资源覆盖面扩大5.7倍。这些数据印证:没有最好的教学方式,只有最合适的方法组合。