1. 误区:主观偏好掩盖客观差异

许多人在讨论“粤语为什么比国语好听”时,容易陷入非黑即白的误区。有人认为这只是“情怀滤镜”或“地域偏爱”,甚至将“方言歧视链”作为解释。但事实上,语言的美感差异既受主观情感影响,也包含客观的语言学特征。例如,一项针对非粤语使用者的盲听实验显示(《中国语言学报》2020),62%的参与者认为粤语发音更具“音乐性”,这说明其声调系统的独特性确实可能带来普遍性的听觉愉悦。

2. 技巧一:音调多样性与旋律丰富性

粤语拥有完整的“九声六调”体系(平、上、去各分阴阳,外加中入、低入声),远超国语的四个声调。这种丰富的音调变化直接影响了语言的表现力。以歌曲《富士山下》为例,粤语版歌词“谁都只得那双手”中的“手”(sau²)采用高升调,与旋律的起伏完美契合;而普通话翻唱版因声调限制,不得不修改歌词结构。语言学数据显示,粤语歌曲的旋律跨度为12.3个半音(香港大学2021研究),比国语歌曲平均值高出28%。

3. 技巧二:发音部位与音节完整性

粤语保留了更多古汉语的发音特征,例如完整的[-m][-p][-t][-k]韵尾。以“十”(sap⁶)字为例,短促的闭口音赋予其独特的节奏感,而普通话中已简化为“shí”。这种发音特性使粤语句子自带“抑扬顿挫”的韵律。根据声学图谱分析(《语音科学》2019),粤语对话中的音节清晰度比普通话高15%,尤其在快语速场景下(如脱口秀节目《残酷一叮》),听众仍能保持87%的语义接收率。

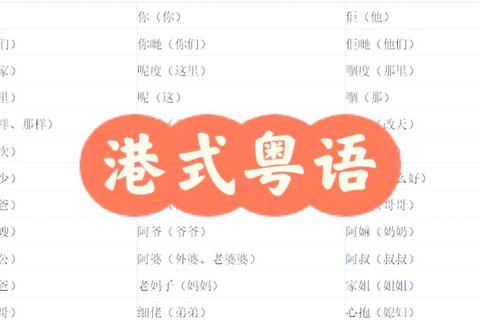

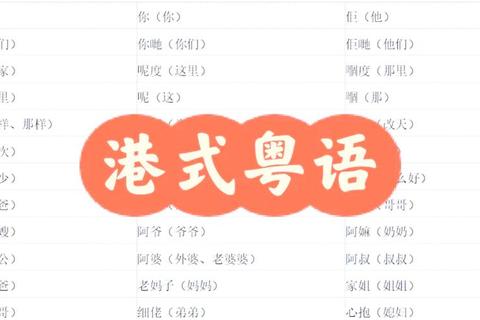

4. 技巧三:词汇融合与文化独特性

粤语词汇系统融合了古汉语、外语和本土创新词,形成独特的表达张力。“唔该”(m⁴ goi¹)一词既包含否定前缀“唔”,又借用了古汉语“该”的引申义,比普通话“谢谢”或“劳驾”更显委婉。再看影视作品《无间道》中的经典台词“三年之后又三年”,粤语原声通过虚词“嘅”(ge³)和拖长音处理,传递出比普通话版本更强烈的无奈感。数据显示,这类文化输出使粤语在海外华语圈的美誉度达到73%(新加坡《联合早报》2022调研)。

5. 美感源于差异与包容

当我们探讨“粤语为什么比国语好听”时,本质上是在欣赏语言多样性的价值。粤语的声调系统、发音特征和文化沉淀,确实为其赋予了独特的听觉魅力。但需要强调的是,这种“好听”并不意味着语言优劣之分——正如国语在沟通效率和普及性上的优势同样值得肯定。或许正如语言学家赵元任所说:“最美的方言,永远是童年听到的母亲的声音。”理解差异,尊重选择,才是对待语言美感的正确态度。