AI智能赋能视频换脸软件 一键轻松打造精准自然换脸新境界

19429202025-03-22安卓下载18 浏览

当AI换脸技术让「假作真时真亦假」,我们该欢呼还是警惕?

2025年3月,一则「院士带货美白霜」的短视频登上热搜,画面中张伯礼院士侃侃而谈产品功效。然而真相令人震惊——这段视频竟是AI深度伪造的侵权作品。这场风波将AI视频换脸技术推向舆论风口:当AI智能赋能视频换脸软件,一键轻松打造精准自然换脸新境界,我们如何在享受科技红利的同时规避潜在风险?

1. AI换脸技术如何突破真实感瓶颈?

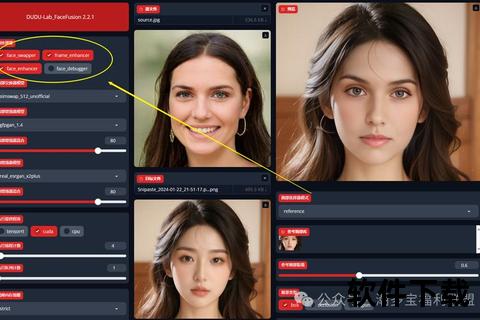

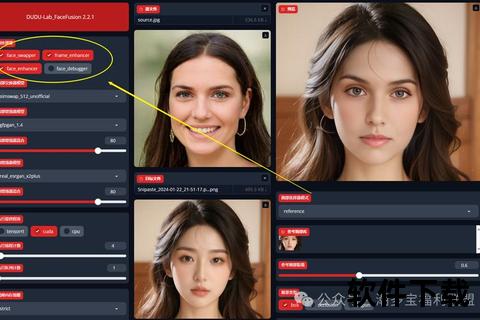

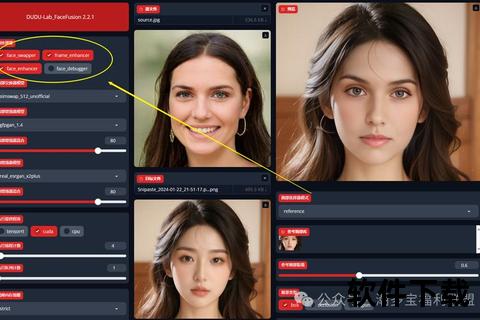

传统换脸软件常因面部僵硬、光影不协调被戏称为「五毛特效」,而新一代AI智能赋能视频换脸软件正以三大技术飞跃改写行业标准。江苏某造船厂引入的智能焊接机器人,通过3D扫描逆向建模和深度学习算法,实现0.5毫米精度的动态焊接。同样原理应用于视频换脸领域,如Rope整合包利用神经网络自动编码技术,可实时识别头发、手部等遮挡物,甚至根据茶杯反光自动调整面部光影[[89][97]]。

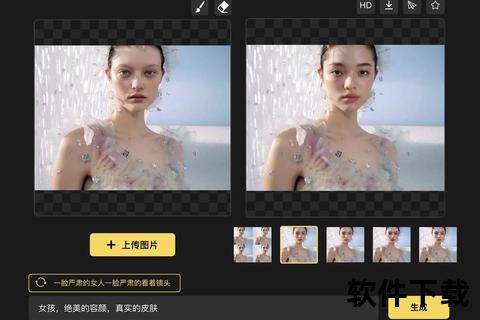

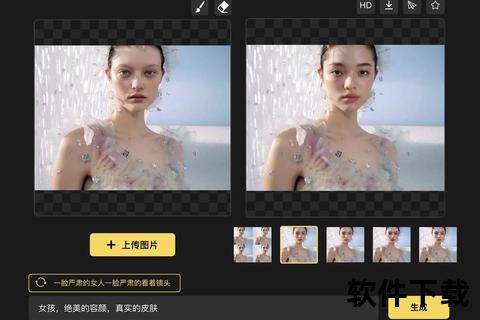

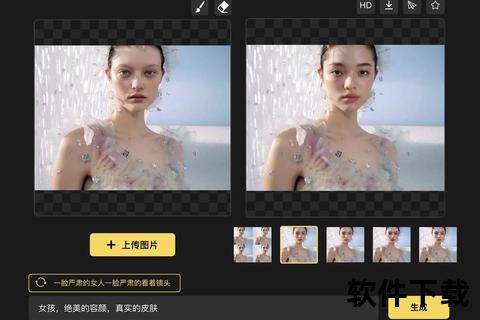

用户实测显示,DeepFaceLab通过10万次迭代训练的遮罩模型,在《泰坦尼克号》经典场景中替换女主角时,连发丝飘动与泪珠折射都达到像素级还原[[87][91]]。某电商主播使用AI视频换脸秀APP制作旗袍换装视频,仅需上传一张正脸照,系统便能自动生成30秒走秀视频,首周播放量突破500万。这些案例印证了AI智能赋能视频换脸软件正在突破真实感的技术天花板。

2. 应用边界是否存在失控风险?

2024年公安机关侦破的「AI换脸」诈骗案触目惊心:犯罪团伙通过盗取身份证照片生成动态视频,冒充企业高管骗取某公司转账2500万元。更值得警惕的是,深度伪造攻击在2024年激增300%,全球已出现6400人规模的犯罪生态链。

两会期间雷军代表披露,某保健品公司利用AI换脸拟声技术伪造专家形象,致使数万老年人受骗。技术双刃剑效应在娱乐领域同样显现:某明星粉丝通过快秀换脸APP制作偶像吻戏合集,虽未商用仍引发肖像权诉讼。这些事件揭示,当AI智能赋能视频换脸软件实现一键轻松打造精准自然换脸新境界时,技术滥用可能引发法律、与社会信任危机。

3. 技术与的天平如何平衡?

欧盟《数字服务法案》要求深度伪造内容必须添加数字水印,我国《生成式人工智能服务管理暂行办法》也明确要求平台建立内容标识系统[[45][71]]。实践中,TCL开发的AI鉴伪工具已能通过瞳孔反光轨迹检测伪造视频,准确率达98.3%。

用户端防护同样重要。武汉供电公司推出的AI虚拟调度员「艾丽」,在视频会议中采用动态口令验证机制,有效防范了23起换脸攻击。对于普通用户,专家建议遵循「三不原则」:不授权面部数据给非正规APP、不点击陌生视频通话、不在社交平台上传高清正脸照。正如全国人大代表李孝轩所言:「科技向善需要技术护栏与公众意识的双重加持。」

在虚实交织的时代找到安全锚点

当AI智能赋能视频换脸软件持续升级,用户可参考以下实践指南:

1. 创作守界:使用「视频换脸助手」等合规软件时,优先选择需要上传版权证明的模板,避免触碰法律红线;

2. 防护升级:开启手机系统级「反AI诈骗」功能,苹果iOS18与华为鸿蒙5.0均已内置动态生物特征验证模块;

3. 技术共治:发现侵权内容可通过公安部「净网」平台一键举报,2024年该机制已协助下架12万条违法视频。

AI换脸技术如同现代「移形换影术」,既能让普通人体验「穿越古今」的奇幻,也可能成为刺向现实的利刃。唯有在技术创新、法律规制与公众认知的三角支撑下,我们才能真正驾驭这把赛博时代的双刃剑。