敏捷开发驱动游戏创新高效突破的实践策略

19429202025-03-22下载排行16 浏览

当传统开发模式撞上游戏行业的“快节奏”,谁才是破局者?

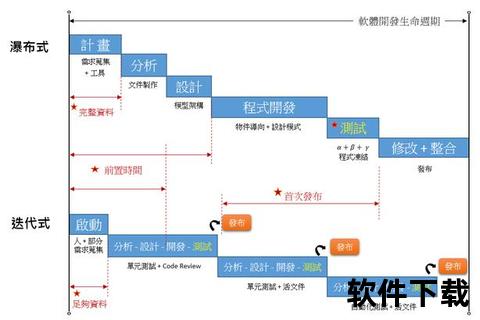

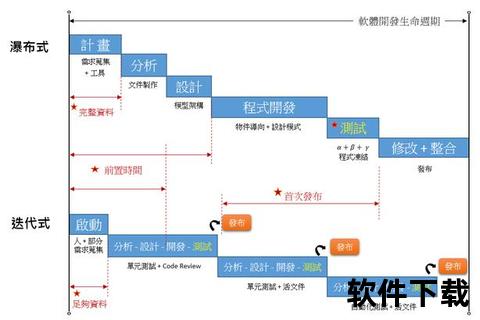

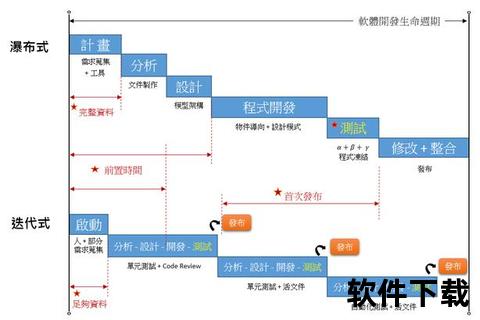

游戏行业正面临前所未有的挑战:玩家需求瞬息万变,市场竞争白热化,而传统瀑布式开发周期长、响应慢的弊端日益凸显。据统计,2024年全球游戏市场规模突破2000亿美元,但超过60%的中小型团队因无法快速迭代而面临淘汰风险。在这样的背景下,“敏捷开发驱动游戏创新高效突破的实践策略”成为行业热议的焦点——它究竟是昙花一现的概念,还是真正能解决问题的利器?

一、敏捷开发如何让游戏团队“快而不乱”?

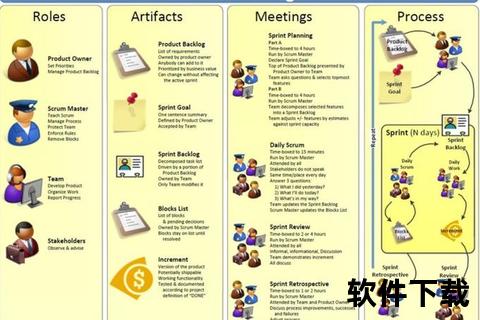

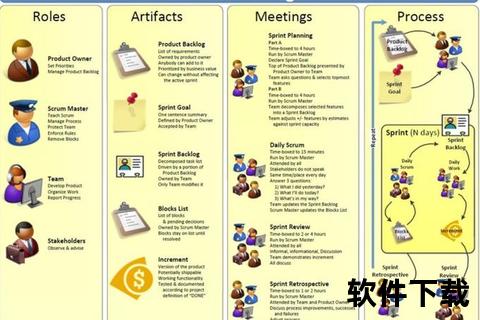

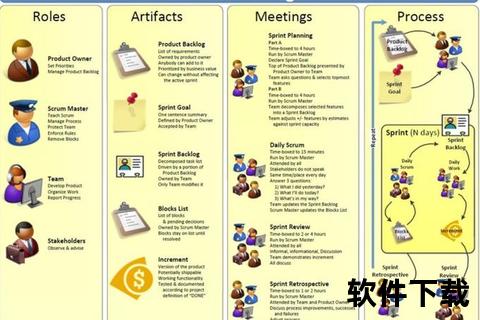

传统开发模式中,一款游戏的策划、开发、测试流程往往需要数月甚至数年,而敏捷开发通过“短周期冲刺”(Sprint)将大目标拆解为可执行的“用户故事”(User Story)。例如,某独立游戏团队在开发一款Roguelike手游时,采用Scrum框架,将核心玩法拆分为“关卡生成”“技能系统”“战斗反馈”三个模块,每两周完成一次功能迭代。通过每日站会和冲刺评审,团队仅用3个月就完成了核心玩法验证,较原计划缩短40%开发周期。

案例支撑:芬兰某知名工作室在开发开放世界游戏时,曾因传统流程导致美术资源与程序逻辑频繁冲突。引入看板(Kanban)方法后,团队通过可视化任务流实时同步进度,将资源交付延迟率从35%降至8%。

二、创意与效率如何通过敏捷实现“双赢”?

游戏开发的本质是创意与技术的平衡。敏捷开发的“持续反馈”机制为此提供了解决方案。以腾讯某MOBA手游为例,团队采用极限编程(XP)中的“测试驱动开发”(TDD),在技能设计阶段即嵌入自动化测试脚本。当策划提出“技能连招优化”需求时,程序员仅需调整参数即可验证数百种组合效果,避免传统手动测试的重复劳动。

数据佐证:某SLG游戏团队通过敏捷方法将用户反馈周期从1个月压缩至1周。他们在每个冲刺周期内嵌入A/B测试模块,根据玩家行为数据动态调整付费点设计,最终使首月留存率提升22%。

三、大规模团队能否“敏捷化”?

许多人认为敏捷开发仅适用于小团队,但实际案例证明其可扩展性。育碧在开发《刺客信条:英灵殿》时,采用“分层迭代”模式:核心引擎团队每季度交付基础功能,而美术、剧情等子团队以2周为周期同步更新。通过SAFe框架协调跨部门协作,最终实现200人团队的高效协同,项目交付周期较前作缩短30%。

反例警示:某国产MMO团队曾盲目照搬Scrum流程,强制要求百人团队每日站会,反而导致沟通成本激增。后调整为“混合模式”——核心组采用Scrum,外围支持组使用看板,最终将版本稳定性提升50%。

从理论到实战:三条可落地的敏捷实践建议

1. “工具+文化”双驱动:选择适合的协作工具(如Jira、飞书多维表格)实现任务可视化,同时培养团队“拥抱变化”的文化。例如,莉莉丝游戏通过飞书低代码平台搭建自定义看板,将需求响应速度提升60%。

2. 灵活组合方法论:不必拘泥于单一框架。某二次元手游团队将Scrum的冲刺节奏与Kanban的流动式任务管理结合,在维持版本节奏的灵活应对突发需求。

3. 量化改进闭环:定期通过“冲刺回顾会议”分析关键指标(如故事点完成率、缺陷密度)。完美世界某项目组通过持续优化DoD(完成定义),将代码返工率从25%降至7%。

敏捷开发驱动游戏创新高效突破的实践策略,本质上是一场“以人为核心”的变革。它既不是万能药,也不是空中楼阁——唯有结合团队基因、项目特性和市场环境,才能将方法论转化为真实生产力。正如《游戏项目管理与敏捷方法》所言:“敏捷的真正价值,在于让团队在不确定性中找回掌控感。”